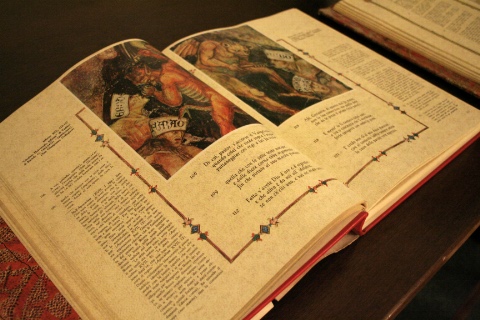

I dialoghi di Noha vanno avanti. Eccovi il testo e le immagini del commento e della recita del canto V dell'Inferno di Dante Alighieri che ha avuto luogo il 28 febbraio 2009 a cura di Antonio Mellone nello stupendo scenario dello studio d'Arte di Paola Rizzo.

I DIALOGHI DI NOHA

DANTE ALIGHIERI: IL CANTO V DELL’INFERNO

Vi dico subito come è strutturata questa lectura Dantis.

Cercheremo brevemente d’inquadrare il canto V nel girone dell’Inferno. Il secondo per la precisione. Spiegherò chi sono i personaggi. E poi prima del vero e proprio canto V (che proverò a recitare a memoria) commenteremo le singole terzine. Come saprete, i livelli di lettura della Comedia sono molteplici. Noi cercheremo una chiave di lettura: la più semplice possibile.

* * *

Adesso farò girare delle fotocopie sulla struttura dell’oltretomba dantesco. Ed in particolare sull’Inferno.

* * *

L’Inferno è come una grande vora, diciamo una voragine a forma di imbuto il cui termine, o il cui punto di minimo, si trova al centro della terra. Dunque un imbuto o un cono rovesciato enorme (come potete vedere dalle fotocopie). Un burrone che si apre sotto Gerusalemme causato dalla caduta di Lucifero (l’angelo, il più bello fra tutti, che si era ribellato a Dio) quando fu scaraventato dal Paradiso sulla Terra in seguito alla battaglia condotta e vinta dal nostro Arcangelo San Michele e dai suoi angeli.

La terra dunque in seguito a questa caduta si ritira, per paura, per ripugnanza, per schifo… per ricomparire dall’altra parte dell’emisfero terracqueo come una enorme montagna: la montagna del Purgatorio.

L’Inferno è diviso in nove cerchi concentrici che si rimpiccioliscono man mano che si scende, man mano che si va al centro della terra, per terminare nel lago di Cocito, lago ghiacciato a causa del vento (un vento freddissimo, diremmo di tramontana) prodotto dalle ali (enormi e senza piume, come quelle dei pipistrelli), ali di Lucifero, a sua volta immerso nel ghiaccio. Lucifero ha tre teste ed in ogni bocca sgranocchia anzi maciulla coi denti un peccatore. I tre traditori rosi dal diavolo sono Bruto, Cassio (entrambi responsabili della congiura contro Cesare) ed ovviamente Giuda (traditore di Gesù).

Vediamo ancora un attimo insieme la struttura dell’Inferno per vedere dove ci troviamo con questo canto quinto. Siamo nel II cerchio. Vedete? Subito dopo il primo cerchio che contiene il Limbo, che è quello in cui si trovano le anime di coloro che non furono battezzati. Ma prima ancora c’è la famosa porta dell’Inferno sulla quale c’è scritto (recito): Per me si va nella città dolente/ per me si va nell’eterno dolore / per me si va tra la perduta gente./Giustizia mosse il mio alto fattore/fecemi la divina potestate/la somma sapienza e il primo amore./ Dinanzi a me non fuor cose create/se non etterne ed io etterno duro/ lasciate ogni speranza voi ch’intrate.

Poi c’è l’Antinferno, dove ci sono gli Ignavi, quelli che non si schierarono mai, quelli che vissero sanza infamia e sanza lode, di cui lo stesso Virgilio dice a Dante: non ti curar di lor ma guarda e passa. Fanno così ribrezzo che non li vuole manco l’Inferno! Dunque c’è la necessità di schierarci.

Il terzo cerchio è quello dei Golosi, il IV quello degli Avari e Prodighi, nel V troviamo gli Iracondi e gli Accidiosi; il sesto cerchio è quello dove sono puniti gli Eresiarchi (o Eretici).

Il settimo cerchio è quello dei Violenti. Questo cerchio a sua volta è diviso in tre gironi: il primo dei violenti contro il prossimo e le sue cose; il secondo dei violenti contro se stessi e le proprie opere; il terzo dei violenti contro Dio e le sue cose.

Dopo una ripa scoscesa si va all’ottavo cerchio: quello dei violenti contro chi non si fida. L’ottavo cerchio è diviso in dieci bolge: 1) Seduttori; 2) Adulatori; 3) Simoniaci; 4) Indovini; 5) Barattieri; 6) Ipocriti; 7) Ladri; 8) Consiglieri Fraudolenti; 9) Seminatori di discordia; 10) Falsari.

Dopo c’è il pozzo dei giganti. Ed infine si arriva al nono cerchio (dove sono puniti i violenti contro chi si fida: cioè i traditori). Il nono cerchio è diviso in quattro zone: la prima dei traditori dei parenti (la cosiddetta Caina. Nel canto di questa sera vedremo che Francesca farà riferimento a questa zona del nono cerchio), la seconda dei traditori della patria, la terza dei traditori degli amici, la quarta dei traditori dei benefattori. In fondo c’è Lucifero, come detto sopra.

Ora ritorniamo sopra, al secondo cerchio e vediamo un po’ di focalizzarci su alcuni personaggi che Dante incontra nel suo viaggio.

* * *

La storiella dei due amanti che Dante incontra è questa.

Per sedare antichi rancori, due potenti famiglie di Romagna (i Polenta da Ravenna e i Malatesta da Rimini) pensano di pacificarsi combinando un matrimonio. Gli sposi sono Francesca da Polenta, bellissima, e Giovanni Malatesta detto Gianciotto, brutto e sciancato.

Per evitare un rifiuto secco da parte della giovane, le famiglie decidono di celebrare il matrimonio per procura. Questo fatto rappresenterà un altro raggiro, in quanto Francesca per un attimo pensa che lo sposo promesso sia l’ambasciatore o meglio il procuratore: Paolo Malatesta, uomo bellissimo, fratello di Giovanni, lo zoppo.

Ma così non è.

Francesca capirà subito chi sarà il vero marito e, sottomessa com’è, si sottopone al vincolo coniugale.

Però la scintilla era scoppiata. A sua volta a Paolo piacque subito Francesca, così come a Francesca piacque subito Paolo. Vedremo anche questo concetto: amor che a nullo amato amar perdona.

Ed una sera di maggio, in una loggia panoramica del castello di Gradara (che è bellissimo: v’invito a visitarlo come ho fatto io tempo fa) basterà la lettura a due della pagina di un famoso romanzo cavalleresco, in cui si raccontano gli inizi di una vicenda extraconiugale, perché i due cognati si bacino finalmente non riuscendo più ad andare avanti. Qui pare che irrompesse il marito (Gianciotto, cioè Giovanni Malatesta, lo zoppo) sorprendendo i due in flagranza di adulterio (un bacio!) e infilzandoli con una spada o una lancia in un’unica stoccata.

Tra l’altro a quanto pare questo duplice omicidio non sembra aver sciupato la vantaggiosa alleanza per le due famiglie che anzi viene rinsaldata con questa specie di patto di sangue.

* * *

Ora iniziamo a commentare il canto (prima di cercare di recitarlo tutto intero a memoria). Il canto è quello in cui Dante incontra i due amanti appunto in questo secondo girone dell’Inferno.

Dante con Virgilio discendono dal primo cerchio giù nel secondo, che ha una circonferenza più piccola, ma che contiene più dolore che spinge al lamento (che punge a guaio).

Piantato nell’entrata sta Minosse, giudice dell’inferno, che giudica e manda secondo ch’avvinghia. Ovviamente il giudizio è sempre inappellabile e soprattutto qui si parla di ergastolo. Qui la pena ed il carcere è vita. O meglio a vita eterna.

Dunque, quando l’anima mal nata (nata alla propria dannazione) gli capita davanti, confessa tutti i suoi peccati. E Minosse individua il comparto dell’Inferno che fa per lei e glielo comunica o glielo notifica secondo ch’avvinghia: cioè avvolgendosi nella coda un numero di volte pari all’ordine del grado o cerchio in cui l’anima deve precipitare. Per esempio quattro giri di coda, quarto cerchio; otto giri di coda, ottavo cerchio, e così via.

Il flusso delle anime è incessante: a turno vanno al giudizio, si confessano, ascoltano la sentenza, e poi sono scaraventate di sotto a capofitto.

Come vede Dante, Minosse s’accorge che non si tratta di un’anima ma di un uomo in carne ed ossa (in quanto Dante proietta un’ombra) e subito interrompendo l’atto di cotanto uffizio, gli urla: Tu che vieni in questo ospizio di dannati, stai attendo a dove ti stai cacciando. Non t’inganni l’ampiezza dell’entrata.

E Virgilio (compagno di viaggio di Dante) gli ribatte: Perché pur gride? Non tagliargli la strada. Vuolsi così colà dove si può (puote) ciò che si vuole e più non chiedere (dimandare).

Poi Dante viene al nocciolo del racconto. Or incomincian le dolenti note (il suono del dolore) a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote (mi investe e mi turba).

Io venni in loco d’ogne luce muto, cioè nel buio, silenzioso di luce, che mugghia come fa mare in tempesta quando è schiaffeggiato dai venti.

La bufera infernale che mai non s’arresta, e tormenta le anime dei dannati nella sua rapina sbattendole di qua, di là, di su, di giù.

Quando giungono davanti alla ruina si scatena un coro stonato di strida, singhiozzi, lamenti e bestemmie.

A questo punto Virgilio dice a Dante che i dannati sottoposti a quella pena sono i peccator carnali che la ragion sommettono al talento, cioè che subordinano l’ordine della ragione ai disordini del desiderio. Cioè sottomettono la ragione alla passione: sono in una parola i lussuriosi.

Ecco la legge del contrappasso: sbattuti dal vento delle passioni da vivi, questi peccator carnali saranno allora strapazzati dalla bufera infernale nei secoli dei secoli, amen.

Ecco allora due similitudini (ce ne stanno molte nella Divina Commedia).

La prima. Gli spiriti di questo cerchio, la massa dei lussuriosi, sono paragonati allo stormo largo e pieno degli storni (un tipo di uccelli) che in massa turbinano alla rinfusa.

La seconda. Le ombre travolte dalla medesima tormenta (de la detta briga) striano gemendo, come gru che disposte in lunga riga van cantando lor lai (cioè si lamentano). Dunque sono gru lamentose queste anime selezionate, ch’amor di nostra vita dipartille, cioè che han perso la vita a causa dell’amore.

Dante domanda: chi sono queste anime-gru?

Risponde Virgilio. La prima è Semiramide, la leggendaria imperatrice, che succeduta al marito Nino, regnò sulla terra che il Soldan corregge, cioè la città che oggi è retta dal sultano d’Egitto. Questa Semiramis, Semiramide, fu donna talmente depravata che per abrogare l’ignominia a cui s’era ridotta, decretò la liceità di ogni sfrenatezza: libito fe’ licito in sua legge. Insomma si fece una legge ad personam. Le leggi ad personam evidentemente non sono un’invenzione di questi nostri giorni!

La seconda delle anime in riga è colei che s’uccise per amore, dopo aver rotto il patto di fedeltà giurato sulle ceneri del marito Sicheo: si tratta della vedova Didone, regina di Cartagine: la quale folle di Enea (quando questi partì) si lanciò tra le fiamme.

Segue Cleopatra lussuriosa: Cleopatra amante di Cesare e Antonio e di molti altri (si suicidò morsa da un aspide).

Segue ancora Elena, per cui tanto reo tempo si volse, (dieci anni della guerra greco-troiana)

Vedi Parìs: vedi Paride, amante di Elena, e vedi Tristano (quello che preleva la bella Isotta in Irlanda per tradurla sposa a suo zio Marco, re di Cornovaglia: poi i due bevono una pozione, un filtro d’amore. Ma poi Marco mette a morte il nipote… Ma questa è un’altra storia).

L’elenco dei sette morti lussuriosi, completato da mille altri nomi di donne antiche e cavalieri, sgomenta Dante e pietà lo coglie.

Quando ecco che qualcosa, sconvolgendolo ancor di più, cattura la sua attenzione. E si rivolge a Virgilio e gli dice: poeta, mi piacerebbe parlare con quei due che volano insieme e sembrano essere così leggeri al vento. Ed il maestro gli risponde: non ti preoccupare, quando saranno più vicini a noi, pregali in nome dell’amore che li sbatte a destra e a manca e vedrai che verranno.

E così Dante, non appena il vento sembra rallentare un attimo, si rivolge a loro dicendo: oh anime affannate, venite a parlare a noi, se altri (se Dio, cioè) non lo vieta.

Dalla riga di gru, come due colombi, si staccano due anime, tratte dalla forza dell’appello affettuoso. Ma inizia a parlare solo lei. Lui (Paolo) non parlerà mai in questo canto. Piange in silenzio.

Francesca si dice allora disposta a dire tutto quello che Dante, quella creatura vivente vorrà sapere. Mentre che il vento come fa ci tace.

Francesca per designare la sua città, si dichiara nata sulla marina dove sfocia il Po per aver pace con i suoi affluenti. Ed aggiunge che se qualche udienza lei e Paolo potessero ottenere (ma mai l’otterranno) nei cieli, pace pregherebbero per il pellegrino commosso dalla loro pena. Pace e niente altro: pace che altro non è che la disperata aspirazione di questa signora che, con l’amante, tinse il mondo di sanguigno, e ora gira e rigira furiosamente nell’aere perso del secondo cerchio dell’Inferno.

Amor, che in un cuore nobile attecchisce subito, prese questo Paolo del bel corpo di cui sono stata privata, ed il modo ancor m’offende. Può significare: la smodatezza della passione di Paolo mi tiene ancora in sua balìa; oppure: il modo dell’omicidio continua ad offendermi.

Amor gentile. Amor cortese. Dolce stil novo: quello che sublima la donna, vista come un angelo. Non vi posso a questo punto non recitare la bella poesia di Dante: Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia…[recita].

Tanto gentile e tanta onesta pare

La donna mia quand’ella altrui saluta

Ch’ogne lingua devien tremando muta,

E gli occhi no l’ardiscono di guardare

Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente d’umiltà vestuta;

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira,

che dà per gli occhi una dolcezza al core

che ‘ntender no lo può chi non la pruova

e par che de la sua labbia si mova

uno spirito soave pien d’amore,

che va dicendo a l’anima: sospira.

* * *

Amor che a nullo amato amar perdona.

Amore che non esonera nessuna persona amata dall’amare a sua volta, prese me della bellezza di quest’uomo, e con tanta forza che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amore ci coinvolse in un’unica morte. La Caina, cioè quel cerchio dei traditori dei parenti (che abbiamo visto anche sulle fotocopie) che è la zona del lago di ghiaccio che chiude il cratere infernale, la Caina – dicevo – attende chi a vita ci spense: cioè mio marito che ci uccise.

* * *

Ora apro una breve parentesi su quel verso 103 ormai famosissimo: Amor, ch’a nullo amato amar perdona.

Secondo questa specie di teorema si può affermare che sempre, fulmineamente, senza appello, chiunque s’innamori di una persona automaticamente non può che esserne corrisposto. Dunque c’è reciprocità d’amore. Istantanea e perfetta.

C’è chi dice invece che questo funziona solo con l’amore di Dio per cui amare Dio ed essere amati è un’unica cosa. Ma senza approfondire questi concetti ché si sconfinerebbe in altri campi (teologici, morali, psicologici, filosofici…) diciamo che nel tempo altri poeti pensarono invece che non esiste questa corrispondenza d’amorosi sensi.

Per esempio nel seicento ci fu una suora di lingua spagnola, Suor Juana Ines de la Crux, di Città del Messico che scrisse questa poesia molto bella che ora vi recito: “L’ingrato che mi lascia cerco amante”… [recita].

Chiusa la parentesi.

L’ingrato che mi lascia, cerco amante

L’amante che mi segue, lascio ingrata;

costante adoro chi il mio amor maltratta

maltratto chi il mio amor cerca costante.

Chi tratto con amor, per me è diamante,

e son diamante a chi in amor mi tratta;

voglio veder trionfante chi mi ammazza,

e ammazzo chi mi vuol veder trionfante.

Soffre il mio desiderio, se ad uno cedo;

se l’altro imploro, il mio puntiglio oltraggio:

in ambi i modi infelice io mi vedo.

Ma per mio buon profitto ognor m’ingaggio

A esser, di chi non amo, schivo arredo

E mai, di chi non mi ama, vile ostaggio.

Ecco: in questa poesia si evidenzia molto bene non la simmetria ma la asimmetria degli amorosi sensi…

* * *

Ma torniamo al nostro canto V.

Dopo aver ascoltato quelle anime offense, Dante abbassa gli occhi e tanto li tiene bassi, finché Virgilio gli chiede: che pensi? Cosa ti passa per la testa?

E Dante risponde dopo un po’: Ahimè, quanti dolci pensier, quanto desìo menò costoro al doloroso passo.

Poi si rivolge a Francesca dicendole: Francesca, le tue pene, il tuo dolore mi impietosiscono fino alle lacrime. E poi le chiede, quasi morbosamente curioso: ma dimmi, per quali indizi ed in quali circostanze vi ha consentito Amore di conoscere i vostri titubanti e mutui desideri?

E Francesca: Nessun maggior dolor …premesso che nulla fa più male che ricordarsi del tempo felice nella miseria, dirò come colui che piange e dice: dirò come direbbe chi piangendo dicesse.

E continua: un giorno, per svago, senza essere insospettiti da alcun presentimento, lei e Paolo leggevano insieme un romanzo francese, dove era raccontata la storia d’amore di Lancillotto e Ginevra, moglie di re Artù (qualcuno ricorda il film con Richard Gere e Sean Connery, su questa storia. ecc.).

Più di una volta la lettura costrinse i loro sguardi ad incrociarsi, ed i loro visi a sbiancare. Ma a sopraffarli fu una pagina: proprio quella. Quando lessero il desiderato sorriso di donna Ginevra essere baciato da cosiffatto amante, questi che mai da me non fia, non sia, diviso la bocca mi baciò tutto tremante.

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti.

Il Galeotto di cui si parla è il siniscalco Galehaut, che nel romanzo francese istiga il leale Lancillotto a dichiarare il suo amore a Ginevra; e sotto i suoi occhi, Ginevra prende Lancillotto e lo bacia.

Dunque: Galeotto fu il libro: il libro o meglio il suo autore, ci ha fatto da mezzano.

Quel giorno più non vi leggemmo avante…

Questa frase di Francesca ha dato luogo a diverse interpretazioni. Può significare che la lettura, interrotta dal bacio, sarebbe stata immediatamente e definitivamente troncata dall’irruzione del marito zoppo e quindi dal doppio omicidio.

L’altra interpretazione forse più plausibile, benché più piccante, è quella per cui da quel giorno, i due abbiano accantonano le perlustrazioni letterarie sul tema dell’amor cortese, per abbandonarsi alla passione.

Il canto finisce con Dante che sviene cadendo come corpo morto cade.

Eccovi dunque la recita integrale del canto V dell’Inferno.

Così discesi del cerchio primaio

giù nel secondo, che men loco cinghia

e tanto più dolor, che punge a guaio.

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe ne l'intrata;

giudica e manda secondo ch'avvinghia.

Dico che quando l'anima mal nata

li vien dinanzi, tutta si confessa;

e quel conoscitor de le peccata

vede qual loco d'inferno è da essa;

cignesi con la coda tante volte

quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:

vanno a vicenda ciascuna al giudizio,

dicono e odono e poi son giù volte.

«O tu che vieni al doloroso ospizio»,

disse Minòs a me quando mi vide,

lasciando l'atto di cotanto offizio,

«guarda com' entri e di cui tu ti fide;

non t'inganni l'ampiezza de l'intrare!».

E 'l duca mio a lui: «Perché pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare:

vuolsi così colà dove si puote

ciò che si vuole, e più non dimandare».

Or incomincian le dolenti note

a farmisi sentire; or son venuto

là dove molto pianto mi percuote.

Io venni in loco d'ogne luce muto,

che mugghia come fa mar per tempesta,

se da contrari venti è combattuto.

La bufera infernal, che mai non resta,

mena li spirti con la sua rapina;

voltando e percotendo li molesta.

Quando giungon davanti a la ruina,

quivi le strida, il compianto, il lamento;

bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi ch'a così fatto tormento

enno dannati i peccator carnali,

che la ragion sommettono al talento.

E come li stornei ne portan l'ali

nel freddo tempo, a schiera larga e piena,

così quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di sù li mena;

nulla speranza li conforta mai,

non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai,

faccendo in aere di sé lunga riga,

così vid' io venir, traendo guai,

ombre portate da la detta briga;

per ch'i' dissi: «Maestro, chi son quelle

genti che l'aura nera sì gastiga?».

«La prima di color di cui novelle

tu vuo' saper», mi disse quelli allotta,

«fu imperadrice di molte favelle.

A vizio di lussuria fu sì rotta,

che libito fé licito in sua legge,

per tòrre il biasmo in che era condotta.

Ell' è Semiramìs, di cui si legge

che succedette a Nino e fu sua sposa:

tenne la terra che 'l Soldan corregge.

L'altra è colei che s'ancise amorosa,

e ruppe fede al cener di Sicheo;

poi è Cleopatràs lussurïosa.

Elena vedi, per cui tanto reo

tempo si volse, e vedi 'l grande Achille,

che con amore al fine combatteo.

Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille

ombre mostrommi e nominommi a dito,

ch'amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch'io ebbi 'l mio dottore udito

nomar le donne antiche e ' cavalieri,

pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.

I' cominciai: «Poeta, volontieri

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,

e paion sì al vento esser leggieri».

Ed elli a me: «Vedrai quando saranno

più presso a noi; e tu allor li priega

per quello amor che i mena, ed ei verranno».

Sì tosto come il vento a noi li piega,

mossi la voce: «O anime affannate,

venite a noi parlar, s'altri nol niega!».

Quali colombe dal disio chiamate

con l'ali alzate e ferme al dolce nido

vegnon per l'aere, dal voler portate;

cotali uscir de la schiera ov' è Dido,

a noi venendo per l'aere maligno,

sì forte fu l'affettüoso grido.

«O animal grazïoso e benigno

che visitando vai per l'aere perso

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,

se fosse amico il re de l'universo,

noi pregheremmo lui de la tua pace,

poi c'hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace,

noi udiremo e parleremo a voi,

mentre che 'l vento, come fa, ci tace.

Siede la terra dove nata fui

su la marina dove 'l Po discende

per aver pace co' seguaci sui.

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense».

Queste parole da lor ci fuor porte.

Quand' io intesi quell' anime offense,

china' il viso, e tanto il tenni basso,

fin che 'l poeta mi disse: «Che pense?».

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,

quanti dolci pensier, quanto disio

menò costoro al doloroso passo!».

Poi mi rivolsi a loro e parla' io,

e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri

a lagrimar mi fanno tristo e pio.

Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri,

a che e come concedette amore

che conosceste i dubbiosi disiri?».

E quella a me: «Nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice

ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore.

Ma s'a conoscer la prima radice

del nostro amor tu hai cotanto affetto,

dirò come colui che piange e dice.

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fïate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante».

Mentre che l'uno spirto questo disse,

l'altro piangëa; sì che di pietade

io venni men così com' io morisse.

E caddi come corpo morto cade.